PROGRAM

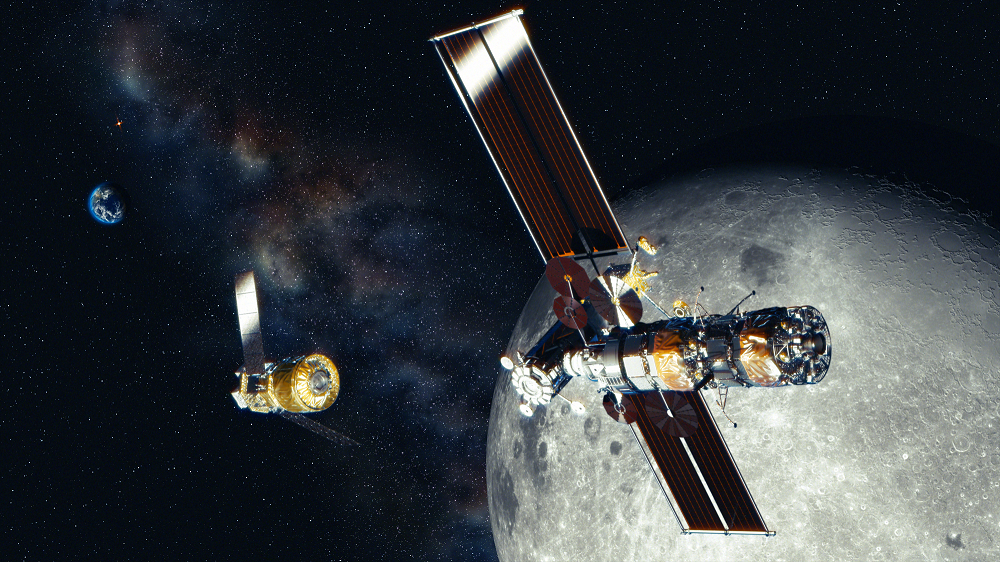

月周回有人拠点 GATEWAY

2025年以降

建設開始

- 概要

月周回有人拠点(Gateway)は、米国提案の国際宇宙探査計画「アルテミス計画」において、持続的な月面探査に向けた中継基地として、月周回軌道上に構築される有人拠点です。主にISS計画に参加する宇宙機関が参画しており、各モジュールや構成要素の開発を分担しています。

ISSの1/6程度の大きさとなる予定で、将来的には4名の宇宙飛行士による年間30日程度滞在する予定で、火星有人探査に向けた拠点としての活動も期待されています。

- 日本の役割

日本は、これまでのISSでの有人宇宙活動や、宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)で培った技術を活用し、Gateway計画に参画しています。

2020年12月にはNASAとの間でゲートウェイ了解覚書(MOU)を結んでいる他、2022年11月にはゲートウェイ了解覚書(MOU)における協力内容を具体化したゲートウェイ実施取決めが署名されました。

- 詳細

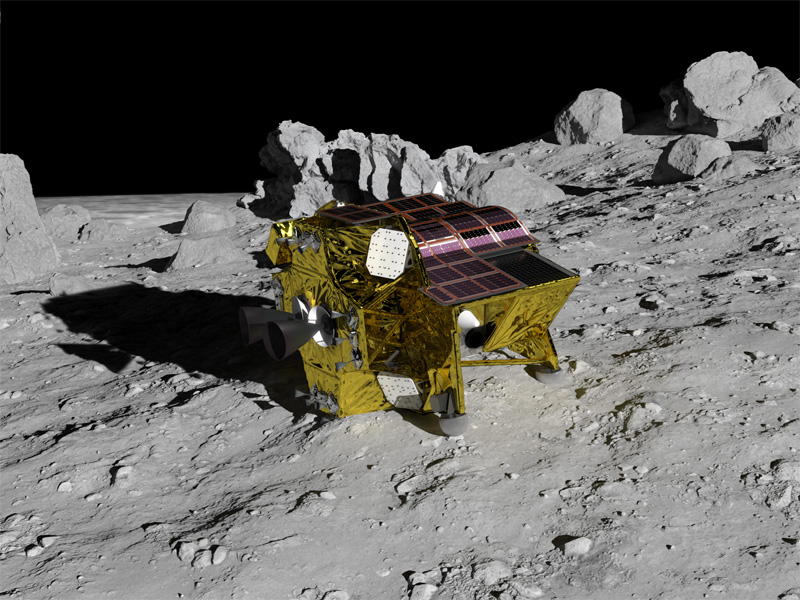

小型月着陸実証機 Smart Lander for Investigating Moon(SLIM)

JFY2023

打上げ済

打上げ時質量 約700kg

着陸時質量 約200kg

- 概要

小型月着陸実証機(SLIM)は、月への高精度着陸技術の実証(目的A)および軽量な月惑星探査機システムの実現(目的B)を達成することにより、将来の月惑星探査に貢献することを目指すプロジェクトです。

目的Aに関しては、「画像照合航法」・「自律的な航法誘導制御」等のキー技術を活用し、従来の月着陸精度が数km~10数kmであるのに対して100m以内のピンポイント着陸を目指します。

目的Bに関しては、小型・軽量で高性能な科学推進システムおよび宇宙機一般で中核をなす計算機や電源システムの軽量化を実現します。

- 詳細

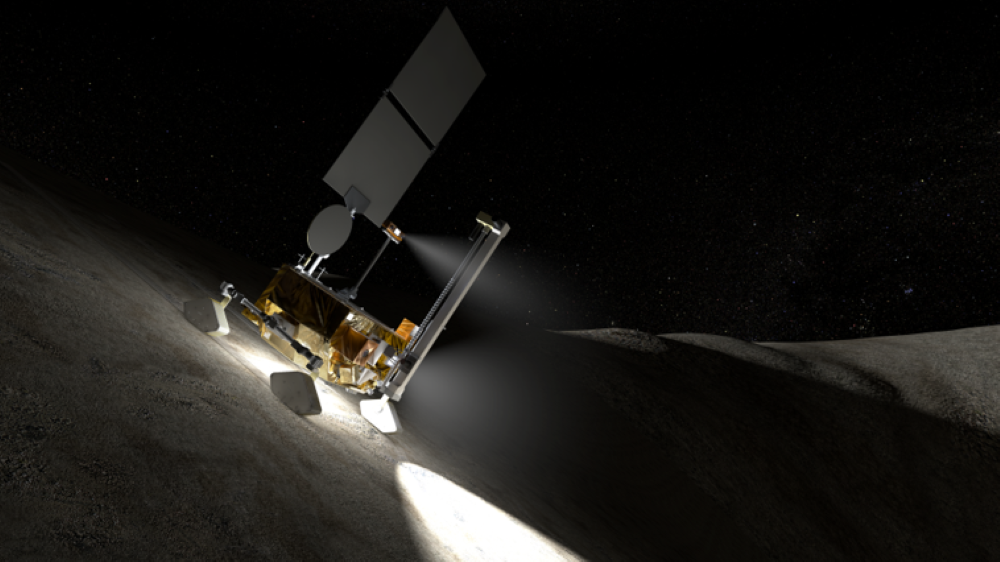

月極域探査機 Lunar Polar Exploration(LUPEX)

JFY2028

打上げ目標

打上げ時質量 6.5t

ペイロード質量

350kg以上

(ローバ含む)

- 概要

月極域探査機(LUPEX)は、月極域の水などの資源探査および重力天体上での表面探査技術の獲得を目的としたインド宇宙研究機関(ISRO)との共同ミッションです。

これまでの月の観測データの解析結果から、月極域に水の存在可能性が示唆されており、月の水資源が将来の持続的な宇宙探査活動に利用可能か判断するために、水の量と質、濃集原理に関するデータを集めることがLUPEXの目的です。また、将来の月面探査活動に必要な「移動」「越夜」「掘削」等の重力天体表面探査に関する技術の確立も目指しており、JAXAが計画している月面探査車「有人与圧ローバ」の開発にも活かされます。

- 詳細

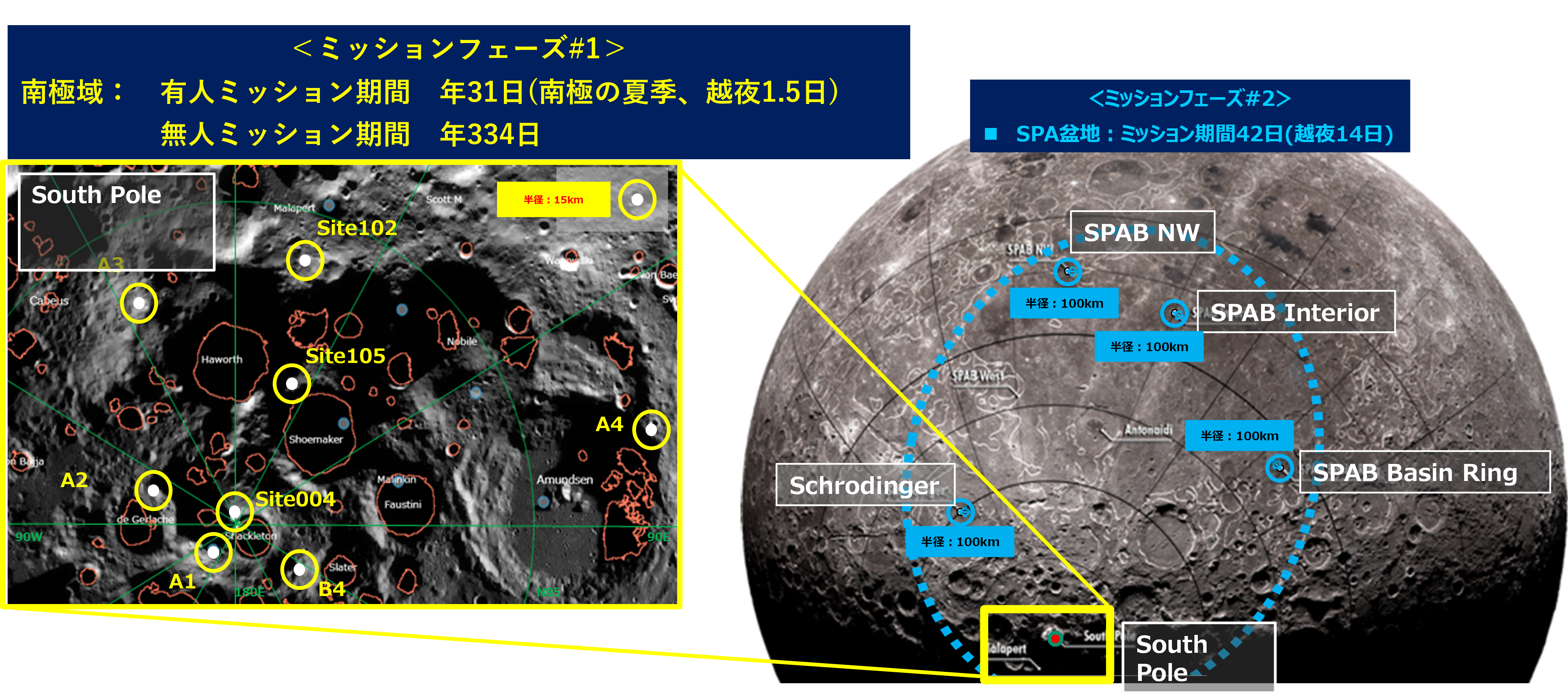

有人与圧ローバ― Crewed Pressurized Rover

2031年

打上げ目標

- 概要

有人与圧ローバ―は、宇宙飛行士2名(緊急時4名)が宇宙服を着用せずに滞在できる月面探査車で、これまで宇宙機の着陸地点付近に限られていた月面の探査領域を大幅に拡大することが期待されています。10年間の運用期間でおよそ10,000kmを走行する計画です。

・「与圧ローバによる月面探査に関する文部科学省と米航空宇宙局の実施取決め」への署名(2024.4.11)

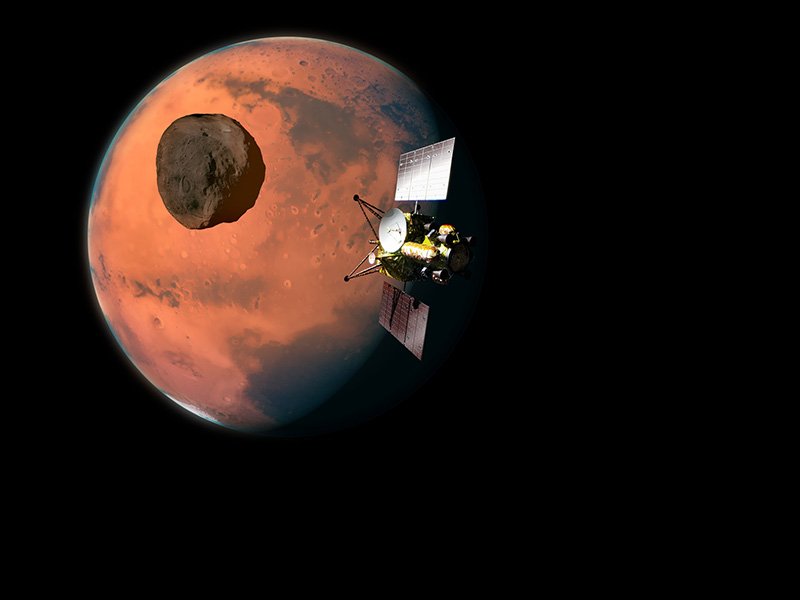

火星衛星探査計画 Martian Moons eXploration(MMX)

JFY2026

打上げ予定

打上げ時質量 約4t

- 概要

火星衛星探査計画(MMX)は、はやぶさ2を通して培ったサンプルリターン等の技術を活かし、世界初の火星圏(火星衛星フォボス)からのサンプルリターンを行うミッションです。

原始太陽系における有機物・水の移動および天体への供給量の解明に貢献するため、火星衛星に含まれる含水鉱物・水・有機物などを解析することにより、火星圏の水や有機物の存在を明らかにするとともに、2つの火星衛星の起源や火星圏(火星、フォボス、ダイモス)の進化の過程を明らかにすることを目的としています。

また、フォボスの表面地形、地盤情報、表面・周辺環境を世界で初めて紹介に観測し、将来の有人火星探査に向けた拠点としての利用可能性を調査します。

- 詳細